Pregunta: Siempre había entendido que los padres de la Virgen María eran ancianos cuando Nuestra Señora nació, pero recientemente he leído que tenían más hijos y que Santa Ana se había casado más veces. Perdone, pero eso no me parece muy de Santa Ana. ¿Podría aclararme esto? Gracias. México.

Respuesta: Es un tema interesante y simpático al mismo tiempo: Mientras en Oriente la tradición continuó contando que Joaquín y Ana eran ancianos, ella estéril y que Dios le anunció que tendría una niña, etc, etc... en Occidente, en pleno siglo XV, Santa Coleta de Corbie (6 de marzo), abadesa y reformadora clarisa dijo haber tenido ciertas visiones sobre la vida de Santa Ana. En ella narraba los tres matrimonios de Santa Ana (26 de julio):

I. Matrimonio con San Joaquín (26 de julio y 16 de agosto)

Hija: La Virgen María.

II. Matrimonio con San Cleofás (25 de septiembre y 30 de octubre), [1] hermano de Joaquín.

III. Matrimonio con Solas (o Salom)

Hija: Santa María Salomé. (9 de abril, 25 de mayo y 22 de octubre).

Sus tres hijas, a su vez, se casaron y tuvieron hijos:

María Cleofás casó Alfeo (24 de abril), que le dió cuatro hijos:

- Santiago el Menor (4 de enero, Iglesia Oriental, synaxis de los apóstoles; 4 de febrero, Iglesia Copta; 3, 11 y 25 de mayo; 30 de junio y 9 de octubre, Iglesia bizantina.

- San Judas Tadeo (19 de junio, Iglesia Oriental; y 28 de octubre)

- San José el Justo (30 de octubre), y

- San Simón de Jerusalén, obispo (27 de abril). [2]

María Salomé casó con San Zebedeo (25 de mayo), que le dio dos hijos:

- Santiago el Mayor (4 de enero, Iglesia Oriental, synaxis de los apóstoles; 12, Iglesia Copta) y 30 de abril, Iglesia Oriental; 24 de mayo, invención de las reliquias en Verona; 30 de junio; 25 de julio; 15 de noviembre, Iglesia Griega; 28 de diciembre, Iglesia Armenia; 30 de diciembre, Traslación de las reliquias a Compostela).

- San Juan Evangelista (4 de enero, Iglesia Oriental, synaxis de los apóstoles; 6 de mayo, San Juan ante Portam Latinam; 8 de mayo y 26 de septiembre, Iglesia Oriental; 27 de diciembre).

.JPG) |

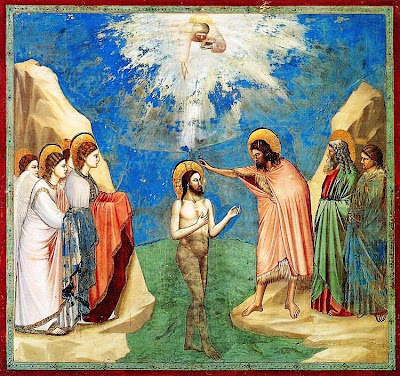

La Santa Parentela:

De un lado María y el Niño, José y Joaquín.

Del otro, Ana, Zacarías e Isabel. |

Y, como sabemos, la Virgen María casó con San José (23 de enero y 24 de marzo y 26 de noviembre, Desposorios con María; 19 de marzo, Natividad; 26 de marzo, Circunsición; 27 de abril; San José Obrero, 1 de mayo; Presentación en el Templo; 19 de junio, Concepción; 20 de julio, muerte y Asunción, Iglesia Copta; y tercer miércoles de Pascua, El Patrocinio), y de la cual nació Jesucristo.

Esta leyenda se desarrolló más como motivo de iconografía que devocional, porque como grupo no hubo una devoción ni festividad específica, mientras que a los artistas les permitía explotar su sentido de la estética y de la composición. El norte de Alemania y los Países Bajos fueron receptores del tema y lo representaron muchísimo. Mucho más antiguo en la devoción y el arte, y de orígenes bíblicos era el tema del árbol de Jesé, tan bellamente expuesto en muchas iglesias góticas. La Parentela de María intentó ser un sustituto femenino (nacido en un monasterio de mujeres, es lógico) pues Santa Ana era la protagonista y a su alrededor giraban las demás figuras, hasta que al crecer la devoción mariana, la Virgen María y el Niño Jesús ocuparon el centro de la escena.

Como suele suceder, con el tiempo la cosa se complicó, ya pues no bastaban Santa Ana, sus tres maridos, sus tres hijas, sus tres yernos y sus siete nietos. Sino que la genealogía se extendió, al añadir a:

Esmeria, casada con Eliud.

1. Hijo: Emiú, casado con Memelia, con su hijo:

San Servacio de Tongeren o Maastricht, obispo (13 y 15, Todos los Santos Obispos de Maastricht, y 16 de mayo) [3].

Por si fuera poco, se añadió a otro hermano de San Joaquín

Jacob, del que la leyenda no dice esposa:

Hija: Santa Isabel, casada con San Zacarías (ambos el 26 de septiembre y 5 de noviembre)-

Hijo: San Juan Bautista (24 de junio, Natividad; 29 de agosto, Degollación y Segunda Invención de la Cabeza; 23 de septiembre, Imposición del nombre; 24 de febrero, Primera Invención de la cabeza; 25 de mayo, Tercera Invención de la cabeza).

|

| Santa Ana "triple". |

Este añadido dice que Cleofás, el hermano de Joaquín sería padre de Simeón y San José, con lo cual José y la Virgen María serían primos carnales. Pero entonces, si se unen las leyendas, y ya que Ana se casó con este Cleofás ern segundas nupcias, resultaría que Santa Ana, sería madre de San José, con lo cual este y María serían ¡medio hermanos!

Nunca gozó esta leyenda estrafalaria de gran entusiasmo por parte de la autoridad de la Iglesia (afortunadamente), así que el Concilio de Trento acabó con ella de un plumazo y de manera tajante, aunque por razones artísticas algunos siguieran pintándola. Y, por cierto, el hecho de que Ana, o como se llamase la madre de Nuestra Señora, se casara más veces, nada quitaría a su santidad.

__________________________________________

[1] La tradición más aceptada comúnmente es la que hace a este Cleofás hermano de San José, y sus hijos, por tanto, primos del Señor.

[2] En Oriente, Santiago el Menor, Judas Tadeo, José el Justo y Simón

aparecen como hijos del primer matrimonio de San José, junto a sus

hermanas Lidia y Asia. Pero otra tradición Simón es hermano de San José, aunque hijo de Cleofás.

[3] Esta leyenda de Emerenciana y Servacio fue ampliada y tenida por propia por los carmelitas, ya que Emerenciana habría vivido junto al Monte Carmelo y con estos religiosos tenía trato frecuente.

.jpeg)

.JPG)